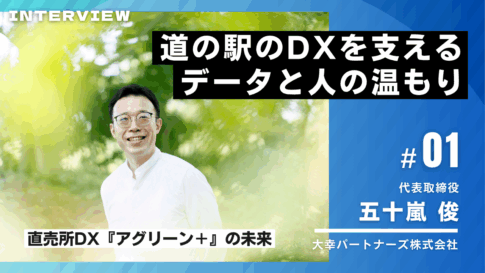

地方の人口減少や高齢化が進む中、地域の活力を支える「道の駅」や「農産物直売所」。しかしその裏側では、煩雑な手作業や旧来のシステムが現場の負担となり、デジタル化の遅れが課題となっています。

この状況に、現場の「お困りごと」を起点としたアプローチで変革をもたらしているのが、大幸パートナーズ株式会社です。同社が提供する直売所向けアプリ『アグリーン+』は、単なる業務効率化ツールではありません。データを通じて生産者、店舗、そして消費者の心をつなぎ、地方創生の新たな可能性を切り拓いています。

なぜ『アグリーン+』は、北海道から沖縄まで全国の直売所に広まっているのでしょうか。代表取締役の五十嵐 俊氏に、開発の背景と「データの向こう側にある温もり」について話を伺いました。

すべては現場の「お困りごと」から始まりました

大幸パートナーズは、もともとアプリ開発を専業とする会社ではありませんでした。DXコンサルティングを主軸に、多くの企業の課題解決を支援する中で、道の駅や直売所のリアルな声に触れる機会が多かったといいます。

「私たちのアプリ開発は“企画発信型”ではなく、“お困りごと起点型”なんです。『こんなことができたら助かる』という現場の声を聞き、それを解決するために作る。アグリーンも、まさにその一つでした」

五十嵐氏が現場で目の当たりにした最大の課題は、POSレジシステムの導入・運用にかかるコストでした。大手メーカーの専用機は高価で、小規模な直売所にとっては大きな負担となります。

「生々しい話ですが、一番の課題はやはりお金でした。大手さんのシステムを入れると、かなりの費用がかかります。私たちは、その半分くらいのコスト感で、もっと使いやすいものを提供できないかと考えました」

そこで白羽の矢が立ったのが、クラウドPOSレジの「スマレジ」です。優れた基本機能をベースに、直売所特有の業務に必要な機能をアプリとして追加開発します。この手法により、低コストと高機能の両立を実現しました。

「スマレジだけでは、道の駅の特殊な業務に対応しきれません。例えば、生産者さんごとの売上を管理し、手数料を計算する『委託販売』の仕組みです。私たちは、スマレジの強みを活かしながら、ラベル発行から売上管理、精算書作成まで、直売所に本当に必要な機能を加えることで、『アグリーン+』を完成させました」

現場の切実なニーズに応えた『アグリーン+』は、今や全国約70店舗に導入されるまでに成長しました。その背景には、課題解決への真摯な姿勢がありました。

「データは人をつなぐ架け橋」農家のモチベーションに火をつけた“売上通知”

『アグリーン+』がもたらした変化は、業務効率化だけではありません。五十嵐氏が最も大切にしているのは、「データが人をつなぐ架け橋になる」という思想です。

「データというと冷たく聞こえるかもしれませんが、私たちは『データの向こうに人の温もりがある』世界を目指しています。データが、人の行動を前向きに変えるきっかけになるんです」

その思想を象徴するのが、生産者向けの機能です。生産者は、自身が出荷した商品が売れると、リアルタイムで自身のスマートフォンにメール通知が届き、専用のマイページで売上状況を確認できます。

「『今、自分の作った野菜が売れた』と分かれば、生産者さんのモチベーションに繋がります。『よし、もっと持って行こう』という次の行動が生まれる。店舗側も品切れを防げますし、消費者も欲しいものが手に入る。まさに三方良しの関係です。高齢の生産者さんも多く、『メールが届くのがゲームみたいで楽しい』と言ってくださる方もいるんですよ」

この「売れる」という事実がデータとして可視化されることで、生産者は手応えを感じ、店舗との信頼関係も深まります。さらに、店舗側は「どの商品が、いつ、どれだけ売れているか」というデータを分析し、生産者に共有することで、次の作付け計画にも活かせます。

データは単なる数字の羅列ではありません。それは、生産者の努力が消費者に届いた証であり、地域経済の温かい循環を生み出す原動力なのです。

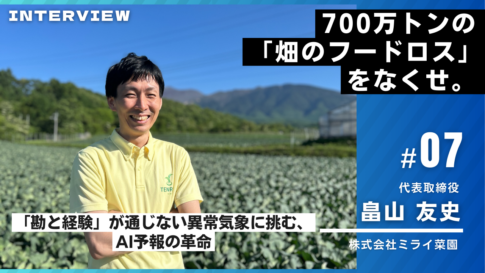

地方創生の次なる一手は「AI」と「事業承継」

『アグリーン+』の導入は、地方が抱えるより大きな課題にも光を当てます。煩雑な事務作業から解放された店舗スタッフは、イベント企画や商品開発といった、「地域を元気にするための仕事」に時間を使えるようになりました。

さらに、蓄積されたデータは、未来へのバトンをつなぐ役割も担います。

「大手さんのシステムでは、詳細なデータ分析機能が充実していないケースも多いと聞きます。私たちは、ここにこそ可能性があると考えています。例えば、生産者さんの年齢と売れ筋商品を掛け合わせて分析すれば、『この大人気商品は、90歳のおばあちゃんが作っている。この技術をどうにかして次の世代につなげなければ』といった、事業承継の課題が見えてくるんです」

高齢化が進む地方において、素晴らしい知恵や技術が失われつつあります。データはその“宝”を可視化し、守り、育てていくための羅針盤となります。

そして今、五十嵐氏はその先の未来を見据えています。

「これからのフェーズは、蓄積したデータにAIを掛け合わせ、価値を加えていくことです。例えば、販売データからAIが傾向を分析し、『今月もお疲れ様です。〇〇さんの作る白菜は雨の日に特に人気が出る傾向がありますよ』といった、パーソナルなアドバイスをメールに一言添える。ITが苦手な高齢の方にも、AIが優しく寄り添う仕組みを作りたいんです」

技術の力で“人に優しい仕組み”を届けること。その探求は、地方のDX化が目指すべき本質的な姿を示唆しています。

未来を創る挑戦。技術は、人を幸せにするための手段。

今後の展望について尋ねると、五十嵐氏は「自分たちで実店舗を運営してみたい」と笑顔で語ってくれました。

「システムを作るだけでなく、実際に店舗を運営することでしか見えない課題があるはずです。現場のリアルな課題を肌で感じ、それを開発に活かしていきたい。関わるすべての人が笑顔になるようなDXを、これからも誠実に追いかけていきたいですね」

地方創生という壮大なテーマに対し、大幸パートナーズは「現場のお困りごと」という一点から誠実に向き合い続けています。

彼らの挑戦は、データが決して無機質なものではなく、人の心を動かし、地域に温もりをもたらす力強い資源であることを証明しています。

「技術は目的ではなく、人を幸せにするための手段」

その原点を胸に、『アグリーン+』はこれからも、人とデータと地域をつなぎ、日本の地方を豊かにしていくことでしょう。

4-485x273.png)